L’historique

En cette période de crise sanitaire, nous avons tendance à rechercher dans l’histoire des similitudes avec notre pandémie actuelle. Immanquablement, on se tourne vers celle de 1918, qui sous le nom de « grippe espagnole », avait fait des ravages dans le monde entier. Gardons-nous pourtant de toute comparaison entre les deux pandémies, car rien ne permet de les rapprocher. En 1918, le contexte politique était radicalement différent, le virus était tout autre, les mesures de prévention étaient presque inexistantes, le taux de létalité était bien supérieur à ce qu’il est aujourd’hui et enfin la médecine de ce début de XXe siècle était encore balbutiante. Nous verrons d’ailleurs que le charlatanisme allait bon train, dans les journaux abondaient les réclames, souvent déguisées en articles pseudo-scientifiques, pour de prétendus remèdes.

Mais commençons par un petit rappel historique afin de replacer la crise sanitaire de 1918 dans son contexte.

Quand on commence à parler de la grippe espagnole au printemps de 1918, le monde entier est encore en guerre. En France, les troupes allemandes ont atteint Château-Thierry et bombardent Paris avec des canons à longue portée et des ballons dirigeables, les fameux Zeppelins. En avril, de nombreux parisiens fuient la capitale pour se réfugier dans le sud de la France. On craint que Paris ne tombe aux mains de l’ennemi. En juillet, les troupes allemandes passent à l’attaque en Champagne où elles font une importante percée. Mais cette offensive est contrecarrée avec succès par l’armée française. A partir du mois d’août, les alliés attaquant sur plusieurs fronts à la fois regagnent peu à peu les territoires cédés au printemps. En septembre, l’état major allemand ne croit plus en la victoire. Le sort du conflit est scellé. Le 9 novembre, le kaiser Guillaume II abdique. Le 11 novembre, la toute nouvelle République allemande signe l’armistice dans le célèbre wagon de Rethondes, près de Compiègne.

C’est donc en cette période de troubles et d’incertitudes qu’est apparue la grippe espagnole. On l’a appelée « espagnole », car ce furent les journaux hispaniques qui en parlèrent les premiers, ces derniers n’étant pas soumis à la censure. L’Espagne était en effet neutre dans le conflit, ce qui lui valut d’ailleurs quelques moqueries dans la presse française. Dans La Liberté du 25 novembre 1918, on pouvait lire : « Un microbe espagnol, qui se morfondait dans la neutralité, résolut un beau jour de partir en guerre et de conquérir le monde... » Les journaux espagnols ne tardèrent pas à se plaindre qu’on ait associé à tort leur pays à cette nouvelle maladie.

Car en réalité, l’infection serait venue des États-Unis et plus précisément du Kansas où elle aurait fait son apparition dans des camps militaires où 50 000 à 70 000 soldats américains en formation s’apprêtaient à rejoindre le front en Europe. Il y a donc tout lieu de penser que la grippe espagnole débarqua avec ces soldats dans les ports français – ces derniers connurent une période épidémique importante en mai, notamment à Brest et Lorient – avant de faire des ravages dans les lignes alliées et ennemies. Une autre hypothèse serait que le virus serait parti de Chine avant d’atteindre les États-Unis.

Toujours est-il qu’en avril 1918, une première vague épidémique touche l’Europe et se répand rapidement, notamment sur le front, l’infection trouvant un terrain favorable dans les tranchées où les conditions d’hygiène sont extrêmement précaires et où les hommes sont épuisés par des mois de combat et de privations. Bien qu’elle ne participe pas au conflit, l’Espagne, fait partie des pays d’Europe les plus touchés : en mai, 70 % de la population de Madrid est atteinte, dont le roi Alphonse XIII lui-même.

L’épidémie marque le pas en août, mais une seconde vague apparaît en septembre et octobre, celle-là bien plus mortelle que la première. Étonnamment, alors que les grippes traditionnelles touchent plutôt les jeunes enfants et les personnes âgées, le virus de la grippe espagnole fait des ravages chez les jeunes hommes de 25 à 30 ans. Enfin, une troisième vague fera son apparition en février et mars 1919, essentiellement en Grande Bretagne.

Le bilan de la grippe espagnole, que l’on surnomma en France la Grande Tueuse, fut extrêmement lourd, bien plus que la Première Guerre mondiale ; on le compara souvent aux grandes épidémies de peste du Moyen Âge. Les chiffres sont extrêmement variables, allant de 20 millions de morts dans le monde pour les plus optimistes, jusqu’à 100 millions ! Néanmoins, la plupart des historiens s’accordent sur environ 50 millions de morts. Pourquoi de telles disparités ? Pour plusieurs raisons : d’abord, il n’y avait aucune obligation à déclarer une grippe, ensuite les erreurs de diagnostic étaient très fréquentes et enfin, les chiffres restaient extrêmement imprécis concernant certains pays, notamment la Chine et la Russie.

Pour la France seule, les estimations avoisinent les 240 000 victimes.

L’impuissance de la médecine

Une évidence s’impose : en 1918, on n’avait ni remède ni vaccin contre les grippes, quelles qu’elles soient. Malgré les découvertes de Pasteur à la fin du XIXe siècle, qui aboutirent au vaccin contre la rage, malgré les recherches sur la tuberculose menées par les docteurs Guerin et Calmette au début du XXe siècle, qui déboucheront plus tard sur un vaccin nommé BCG (du nom de leurs inventeurs), la médecine restait impuissante face à certaines maladies et ce pour une raison simple : on n’avait pas encore découvert les virus. Ces derniers, cent fois plus petits que les bactéries, échappaient en effet au microscopes optiques de l’époque. Il fallut attendre l’invention du microscope électronique, dans les années 1930, pour pouvoir observer pour la première fois un virus. La virologie est donc une science toute récente !

Pourtant, « intox » dirait-on aujourd’hui, un journal italien, l’Epoca, prétendait au mois d’août 1918 : le « microbe de la maladie a pu être isolé » ! Optimisme exagéré ou mensonge assumé ?

Au vu de cette méconnaissance générale, que préconisait-on en 1918 pour lutter contre la grippe espagnole ? Voici un condensé de ce que l’on pouvait lire dans les journaux de l’époque :

Le professeur Widal, de l’Académie de médecine, recommande dans Le Petit Journal du 8 juillet 1918 :

« Le plus souvent, la guérison se fait spontanément, "les pieds sur les chenets", [...]. Le sulfate de quinine, l'antipyrine, l’aconit sont les médicaments les plus employés. Le sulfate de quinine à la dose de 1 gramme ou de 75 centigrammes semble agir comme moyen abortif. L'antipyrine calme les maux de tête et la courbature. »

Notez bien le « semble » qui montre bien l’incertitude et l’ignorance des médecins face à cette grippe.

La Petite Gironde du 18 août 1918 recommande :

« Il semble, dans l'épidémie actuelle, que la quinine soit moins active que dans les pandémies précédentes. L'aspirine, selon Gotch et Whittingham, aurait un effet plus rapide et plus radical. Les badigeonnages boro-glycérinés de la bouche et du pharynx sont à conseiller. Le malade sera mis à la diète, aux tisanes et au lait pendant la période fébrile. Durant la convalescence, œufs, poisson et jambon seront ordonnés ; on évitera, au dire des Anglais, à cause des complications rénales possibles, viandes, soupes grasses, moutarde, poivre, café et thé. »

Le Matin du 20 août 1918 rapporte :

« Une dépêche, vient de nous apporter la curieuse nouvelle qu'un praticien et bactériologiste bien connu de Genève, le docteur Spahlinger, aurait guéri des cas absolument désespérés de cette grippe par l’essence de térébenthine introduite directement dans l'organisme »

Le journal précise que le produit doit faire l’objet d’une injection sous-cutanée… Cher lecteur, si par malheur vous attrapiez une grippe, parlez-en à votre médecin !

La Liberté du 1er octobre 1918 rapporte le fait suivant :

« ... Deux médecins de la Marine, MM. Defressine et Violle, [...] ont évité, dans les hôpitaux, les complications pulmonaires et la contagion en injectant aux malades du sérum anti-pneumococcique à titre préventif […] ou à titre curatif... »

La Mayenne du 29 octobre 1918 se fait l’écho de la découverte d’un médecin militaire, le docteur Luigi Mille :

« Le procédé de M. MiIle est basé sur la méthode prophylactique. Il consiste à extraire une petite quantité de sang au malade. On fait ensuite au même malade une injection sous-cutanée avec le sérum ainsi obtenu. Les résultats sont presque immédiats, les douleurs de tête disparaissent ainsi que la dépression nerveuse, tandis que la température redevient normale. »

L’Écho de Paris du 1er novembre 1918 décrit le nouveau remède d’un médecin autrichien, le docteur Leitner :

« La grippe espagnole est causée par le bacille strepococcus qui peut être détruit au moyen d'injections de sublimé. Sur les 22 premiers cas d'inflammation pulmonaire traités de cette façon, pas un ne fut mortel. »

Je laisse aux spécialistes le soin de vérifier ces assertions !

L’Ère nouvelle du 10 février 1920 – preuve qu’on n’avait toujours pas de remède à cette date – préconise l’injection de sérum anti-pesteux :

« Peut-on sauver à coup sûr les malades gravement atteints de la grippe ? Le docteur Folley le prétend. […] puisqu’il n’a obtenu que des guérisons chaque fois qu’il inocula quelques centimètres cubes de sérum anti-pesteux aux grippés. Plusieurs médecins, qui ont suivi ses travaux, et qui ont eu recours à son remède, s’en déclarent satisfaits. »

A la lecture de ces articles, on se rend compte que les médecins de l’époque n’hésitaient pas à expérimenter de nouveaux traitements sur leurs propres patients. De plus, il semble que leurs recherches étaient totalement empiriques, qu’ils essayaient ce qu’ils avaient sous la main, enfin qu’ils tâtonnaient... Combien de patients ont-ils succombé à ces essais ? Nul ne le sait.

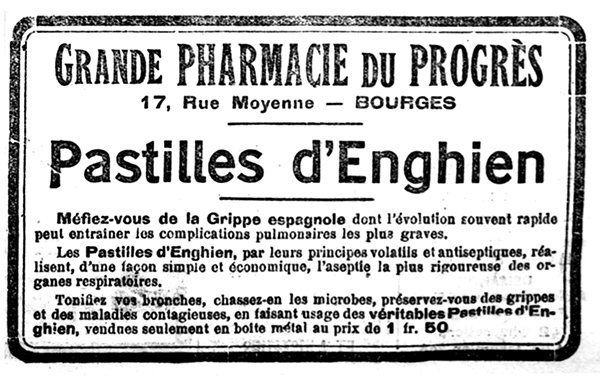

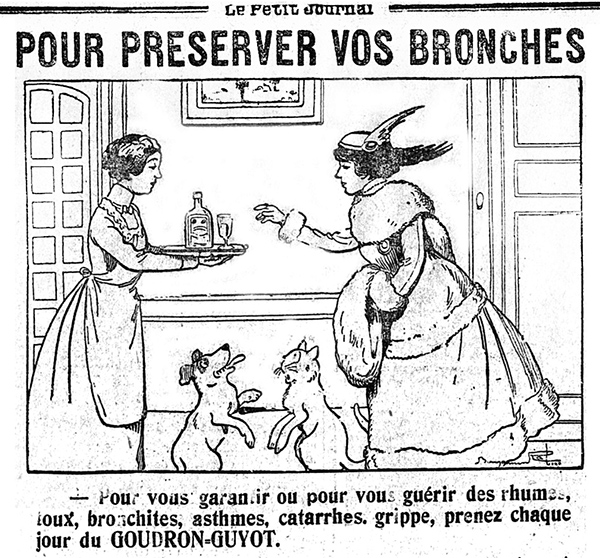

A côté de ces articles, que l’on pourrait qualifier de sérieux, on trouvait dans la presse quantité de remèdes plus ou moins fantaisistes et de réclames pour des potions magiques. En voici un petit aperçu :

Le Mercure de France du 1er septembre 1918 fait dans la dérision :

« Toutefois, voici un remède qui, parait-il, a été expérimenté maintes fois en Angleterre comme en Amérique. Il s’agit de renifler du jus d’oignons. Il paraît que tous ceux qui en ont usé ont été presque instantanément guéris. »

Mais sûrement était-ce du second degré ?

Avec Le Journal du 19 octobre 1918, c’est un véritable plaidoyer pour l’alcool dans les tranchées :

« ... ne pourrait-on leur faire assez confiance [aux poilus], en ces temps de grippe espagnole, pour leur permettre, en permission et à l’intérieur, de trouver le rhum tant recommandé qui combat cette importune ? »

Et le même journal, dans ce même numéro, d’ajouter :

« Les grogs alcoolisés constituent un excellent préservatif contre les atteintes de la grippe : toutes facilités doivent être données, pendant l'épidémie, de s'en procurer en quantités raisonnables. »

Et pour terminer, quelques réclames publiées çà et là dans la presse. Notez que ces réclames, vantant toutes des remèdes miracles, abondent dans les colonnes des journaux à partir de l’automne 1918, au moment de la seconde vague.

« Avec son puissant "Rheastar", la Doctoresse américaine Rhea Alker a réussi à supprimer la virulence infectieuse des bacilles tuberculeux et grippaux. Non toxique, bon pour l'estomac, bienfaiteur surtout des alvéoles pulmonaires, le "Rheastar" a vite fait de découvrir et d'atteindre le siège du mal, car, à cause de sa douceur, il est accueilli en ami par nos cellules. »

« Pendant l’épidémie de grippe espagnole qui sévit actuellement, on ne saurait trop recommander de prendre du GRIPPECURE. C’est un remède excellent pour guérir le mal dès qu’il paraît et même pour le prévenir. »

« Le docteur A. Nebel a établi sous le nom d'influenzinum un remède à la fois préventif et curatif de la grippe espagnole. Comme curatif, il a obtenu avec ce remède des résultats surprenants, à condition bien entendu qu'il soit employé à la première phase d'une maladie qui évolue si rapidement que le plus souvent, à partir du troisième jour, il n'y a plus rien à faire. »

« L'expérience de ces derniers mois montre que La MYCOLYSINE du Docteur Doyen exerce contre cette maladie une influence à la fois préventive et curative en multipliant les défenses naturelles de l'organisme. »

« Le meilleur préservatif [contre la grippe espagnole], c’est le Vin régénérateur Pastor, à base de quinquina, kola, etc, etc. Prix 10 fr le litre. »

10 fr le litre (environ 18€) : voilà une bonne affaire !

On le voit, l’impuissance de la médecine face à cette grippe est frappante, ce qui explique le très lourd bilan de cette pandémie au niveau mondial. Mais d’autres facteurs aggravants l’expliquent également, notamment le manque de prévention.

La prévention en question

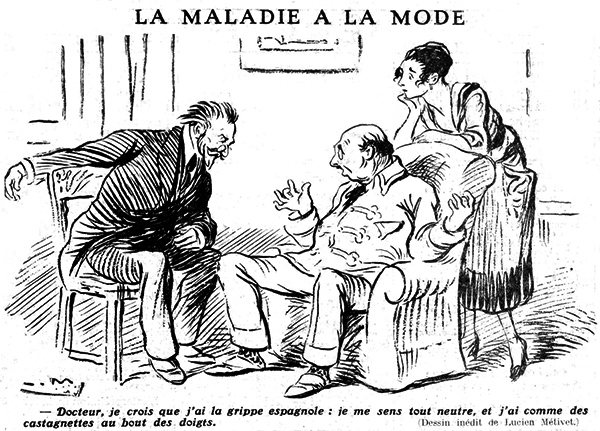

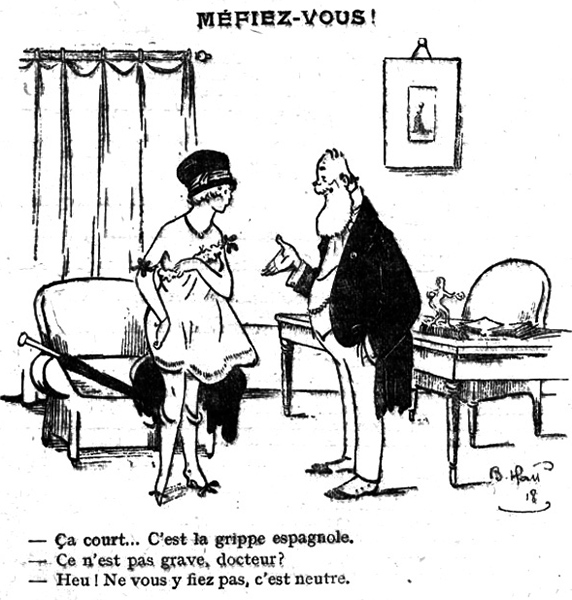

Aujourd’hui, pour nous prémunir contre le Coronavirus, nous avons à notre disposition toute une batterie de recommandations et de moyens : masques, gants, gel hydroalcoolique, ainsi que les gestes barrière, etc. En 1918, rien ou presque de tout cela. Pour se protéger, encore eut-il fallu prendre cette maladie au sérieux, or beaucoup traitaient le sujet sous l’angle de la dérision : la grippe espagnole n’étant que la dernière mode. « C'est une maladie à la mode. Elle a été lancée a Madrid par le roi d'Espagne et par le ministère tout entier. », peut-on lire dans les colonnes de L’œuvre du 21 juin 1918. Et le journaliste de poursuivre sur le même ton moqueur « Je n'ai aucune raison pour ne pas vous avouer que depuis deux jours je suis assez mal fichu : lourdeur de tête, vertige d'estomac, fatigue générale. Je pourrais m 'inquiéter des suites de cette indisposition si je n'avais pris mon parti aussitôt d'avoir la grippe espagnole et rien d'autre. Je sais que ce n'est pas grave et qu'il faut l'avoir, comme il faut que les petits chiens aient la maladie et les enfants des fièvres éruptives. » Dans L’Homme libre du 12 juillet, on pouvait lire que « les plus doctes » savants pensent « qu'il s'agissait tout simplement de la grippe - ou de l'influenza - ou de quelques autres affections à nous étranges, mais toutes identiques et qui ne seraient autres, dans leur multiplicité, que la simple... fièvre de courbature. Ainsi ce mal qui répand la terreur ne résisterait pas à deux cachets de quinine…. »

Mais le pire venait des autorités, qui, en ces temps de guerre, ne faisaient guère de publicité autour de l’expansion de l’épidémie, les journaux « relayant ce silence ». Ces derniers ne commencent à évoquer le phénomène qu’à la fin du printemps de 1918, laissant entendre que la France n’est pas concernée. L’un des premiers fut l’Éclair, qui, le 30 mai 1918, parle d’une « épidémie de grippe d’une violence extraordinaire [qui] a éclaté en Espagne. Plusieurs milliers de cas de cette maladie infectieuse ont été constatés à Madrid et dans les principales villes espagnoles. » La grippe frappe ensuite le Portugal (L’Intransigeant du 27 juin), puis l’Allemagne (L’Action française du 30 juin), l’Angleterre (La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz du 1er juillet) et la Suisse, mais toujours rien en France.

Mieux, il semble que la grippe ait choisi son camp, si l’on en croit Le Matin du 7 juillet, qui, comme tous les journaux de l’époque, fait preuve d’un optimisme extraordinaire :

« … on [...] signale [la grippe] en Angleterre, en Suisse, en Allemagne. En France, elle est bénigne ; nos troupes en particulier y résistent merveilleusement. Mais de l'autre côté du front les Boches semblent très touchés par elle. Est-ce le symptôme précurseur de la lassitude, de la défaillance des organismes dont la résistance s'épuise ? Quoi qu’il en soit, la grippe sévit en Allemagne avec intensité. »

Ou encore, dans La Presse du 12 juillet 1918 :

« … la "grippe des Flandres", c'est le nom que les Allemands donnent à la "grippe espagnole", continue à se répandre sur les troupes ennemies, qui ont été beaucoup plus atteintes que les nôtres. »

Et d’ailleurs, bien plus préoccupant que la grippe pour les Français, il y a toujours l’occupation du territoire par les Allemands : « La grippe espagnole continue ses méfaits… Mais on espère la disparition prochaine de la peste boche. » (Le Journal du 10 août 1918). A l’époque, on ne mâchait pas ses mots !

Toutes ces déclarations rassurantes pour le public n’incitaient pas les Français à prendre leurs précautions et nous avons vu que les autorités elles-mêmes ne souhaitaient pas dramatiser le phénomène. En conséquence, on assista à un manque patent de prévention : tout au plus recommandera-t-on à l’automne, au moment où la pandémie battait déjà son plein, d’éviter les rassemblements, d’aérer les maisons et de ne pas rendre visite aux malades. Quant au port du masque, il n’était qu’exceptionnel en France, si l’on en croit cette anecdote rapportée par l’Œuvre du 6 novembre 1918 :

Une femme, qui suivait scrupuleusement les conseils de son médecin, portait un masque lorsqu’elle entra dans une église parisienne. L’irruption de cette femme masquée en plein office de la Toussaint, provoqua un petit scandale. « Les petits enfants de chœur en soutane rouge et surplis blanc, le suisse chamarré de façon magnifique, ne purent se tenir de murmurer : "- Nous ne sommes pourtant pas au carnaval." » Le journal poursuit en faisant remarquer que les « avantages du masque ne sont réels que [s’il] est porté par tout le monde. » Et il conclut en mettant en avant un argument inattendu en faveur du port du masque : « Portons le masque, qui rétablira la véritable égalité parmi les citoyens inégaux en âge et en beauté, qui réparera le désavantage dont souffrent aujourd’hui les hommes timides, les femmes laides, les vieillards, et tous ceux et toutes celles qui sont inhabiles dans l’art de feindre. » Peut-être devrait-on suggérer à nos gouvernants d’aujourd’hui de promouvoir le masque de cette façon !

Il semble pourtant que le port du masque ait été recommandé en Angleterre au plus fort de l’épidémie qui a sévi à Londres au début de 1919. Le journaliste de l’Excelsior (26 février 1919) décrit la scène avec un étonnement condescendant :

« La grippe, dite espagnole, bien qu'elle sévisse jusqu'en Océanie, vient de faire adopter dans la capitale anglaise une mode bien autrement curieuse : c'est le port du masque respiratoire pour éviter la contagion. Dans les quartiers les plus fréquentés, on voit passer maintenant des dames, des soldats, de graves civils protégés contre le fâcheux et mystérieux microbe, en la plus étrange des mascarades. »

La grippe espagnole ne se cache plus

On constate, à partir de la fin de l’été 1918, un revirement dans la presse française. L’épidémie ayant pris des proportions inquiétantes, il n’est plus question de l’ignorer et apparaissent dans les journaux les premiers articles alarmistes :

Le Petit Journal du 11 septembre annonce qu’à « Brest, notamment, en moins de deux mois, on a relevé 4838 cas qui ont entraîné la mort de 53 personnes. »

A la Chambre, M. de Kerguézec, député des Côtes-du-Nord, se permet d’interpeller le ministre de la Marine à propos de l’état sanitaire des ports de Rochefort, de Lorient et de Brest :

« Une épidémie violente, a déclaré le député, a sévi dans ces derniers ports disant que si des précautions avaient été prises, nous n'aurions pas à déplorer, rien que pour les ports de Lorient et de Brest, plus de 450 morts parmi les engagés de la classe 1920. »

(Le Petit Journal du 25 septembre).

On voit que le ton a changé et que l’insouciance a fait place à l’inquiétude et même à la colère.

Dans La Dépêche du 25 septembre, on découvre que « LA GRIPPE ESPAGNOLE SÉVIT PARTOUT : […] De tous les points de la France on signale les méfaits de la grippe espagnole. Elle a fait ajourner la rentrée des écoles dans tout le département des Hautes-Alpes. »

Le XIXe siècle du 22 octobre 1918, quant à lui, s’inquiète d’une

pénurie de médicaments. Le journal rapporte que M. Lucien Dumont, député de l’Indre a interrogé à la chambre M. Pams, ministre de l’intérieur, sur les mesure prises « pour assurer à la population de Paris et de province les soins médicaux et les médicaments qui font actuellement défaut. Le député de l'Indre fait observer qu'il est presque impossible de se procurer à Paris de la quinine, de l'antipyrine, du formol du benzo-naphtol, médicaments particulièrement recommandés par les médecins contre la grippe. »

Parmi les nombreux articles sur la grippe espagnole qui paraissent dans les journaux en cet automne 1918, il en est un fort intéressant car son auteur, lui-même victime de la maladie, fait partager son expérience à ses lecteurs. Sous le titre de « Impressions d’un rescapé », cet article publié en première page de La Lanterne du 1er novembre commence par « J'ai failli en claquer » :

« Voici donc l'histoire d'une grippe.

II y a deux semaines, un soir, sans que rien pût me faire pressentir la chose, j'éprouvais soudain à la gorge un picotement et un malaise bizarre. Chose caractéristique, nous sommes six à la maison, tous les six nous avons été pris en même temps.

La fièvre se déclare. On passe la nuit ainsi. Le lendemain, voulant réagir, je prends un cachet d’aspirine, la fièvre disparaît et je pars faire une promenade au soleil : je n'éprouve plus rien. Mais ce n'était qu'une accalmie trompeuse. Vers midi, il fallut m'allonger.

Tisanes, bouillons, purge.

La grippe tient bon.

Chez les enfants, elle demeure légère. Mais les parents en tiennent.

Trois jours après le début, les phénomènes s'aggravent. Peut-être ai-je tort d'aller stationner au soleil dans le jardin. Une congestion pulmonaire se déclare. Ça commence par devenir inquiétant. Le docteur vient. Il n'a pas une mine bien réjouie, mais il veut bien me dire -"II n’y a pas péril en la demeure."

[…]

Comment ai-je supporté un jour durant les cachets de pyramidon dont on assomma mon estomac pour calmer une fièvre qui ne voulait rien entendre et qui, du reste, ne disparut finalement que lorsqu'elle le voulut bien ?… Je le dois sans doute à la résistance de mon organisme.

[…]

La conclusion qui se dégage de cette petite expérience dont j'ai voulu faire profiter nos lecteurs est la suivante :

Tout d'abord, lorsque l'épidémie s'abattra sur une famille, qu’on ne s'affole pas !… Mais qu'on impose aux enfants le lit jusqu'à disparition de la fièvre et qu'on observe soi-même rigoureusement le repos et les précautions d’hygiène élémentaire ; - pas de refroidissement surtout... Je crois que l'on évitera ainsi les complications. La grippe par elle-même ne me paraît pas terrible : mais gare aux imprudences !…

Louis Roya »

Ce témoignage édifiant sur la gravité de la grippe, qui par ailleurs était extrêmement contagieuse, nous amène à nous intéresser de plus près à cette infection et à ses causes.

Que sait-on aujourd’hui de la grippe espagnole ?

Notre connaissance du virus de 1918 n’est aujourd’hui encore que parcellaire. En 1998, dans le cadre d’une expédition menée sous l’égide de la canadienne Kristy Duncan, une équipe de scientifiques part étudier les corps de travailleurs décédés de la grippe espagnole et qui avaient été enterrés dans le sol glacé du Spitzberg, à Longyearbyen. Mais les résultats de cette expédition, par ailleurs très médiatisée, furent mitigés, les corps n’auraient été qu’imparfaitement conservés.

Au début des années 2000 des scientifiques parviennent néanmoins à reproduire artificiellement le virus : « Entre 1999 et 2004, plusieurs équipes internationales ont caractérisé et séquencé les gènes du virus de 1918, ce qui a permis de les assembler, et de produire artificiellement un virus hautement pathogène, qui tue rapidement les souris sur lesquelles il a été testé. » (Jean Michel Bader, Le Figaro, oct. 2007). Le virus ainsi reconstitué est injecté sur des macaques : l’effet est foudroyant, déclenchant aussitôt chez ces primates de graves détresses respiratoires. Selon le docteur Yoshihiro Kawaoka, virologue à l'université du Wisconsin-Madison, à l’origine de ces expérimentations, « le virus de 1918 est capable de désorganiser toutes les voies de signalisation du système immunitaire et de contrer la réponse antivirale. Tout au long de la maladie expérimentale, la réponse de défense du corps est en effet altérée, retardée, comme si des gènes du virus lui-même agissaient sur le système immunitaire de la victime. » Selon Patrick Berche, professeur de microbiologie à l'hôpital Necker, le virus de 1918 « était 10 000 fois plus virulent que la souche H1N1 qui circulait en 2005 ».

Selon le professeur Michael Worobey, biologiste à l'Université d'Arizona, « le virus responsable de la grippe espagnole est né de la combinaison d'une souche humaine (H1), provenant de la grippe saisonnière H1N8, en circulation entre 1900 et 1917, avec des gènes aviaires de type N1. Ainsi naquit, en 1917 ou 1918, une souche H1N1, lointain ancêtre de la variante qui fit trembler le monde en 2009. » (Pauline Fréour, Le Figaro avril 2014.)

Aujourd’hui, la plupart de scientifiques s’accordent en effet sur le fait que le virus de la grippe espagnole de 1918 serait de souche H1N1, mais sous une forme particulièrement virulente et extrêmement contagieuse.

D’après le site https://www.quebecscience.qc.ca, Radio-Canada recueillit en 1976 le témoignage du docteur Albert Cholette, qui avait été confronté à la pandémie de 1918 alors qu’il était tout jeune médecin à Montréal. Son récit est pour le moins effrayant : « J’étais en face d’une maladie terrible, jamais vue à Montréal de mémoire d’homme. […] Les malades devenaient bleus, ils ne pouvaient plus respirer. […] Il m’arrivait de voir 50 cas par jour, et parfois 4, 5 ou 6 malades dans la même famille, tous couchés ; je revenais le lendemain, et 2 ou 3 d’entre eux étaient morts. »

Il ne fait donc aucun doute que cette pandémie fut l’une des pires que l’humanité ait connu. Son surnom de la Grande Tueuse n’était pas usurpé. On comprend aisément qu’elle se soit propagée si rapidement dans les tranchées, où les conditions de vie des soldats étaient extrêmement difficiles, d’autant qu’elle touchait principalement les jeunes hommes. Mais on a vu qu’elle touchait tout autant les populations civiles, elles aussi mal nourries et mal protégées : le port de masque était anecdotique, les conditions d’hygiène précaires et ce que nous appelons aujourd’hui « les gestes barrière » étaient inconnus. Comme aujourd’hui, où la COVID-19 s’est propagée par le biais des transports aériens, le virus de 1918 s’est répandu dans le monde entier à la faveur des moyens de transport de l’époque, le train et le bateau, jusqu’aux confins même de l’Océanie, n’épargnant aucune communauté. Pourtant très éloignés des foyers d’infection d’Europe et d’Amérique, les Maoris auraient connu des taux de mortalité effroyables : de 27 à 80 %, selon le site https://www.medecinesciences.org.

En guise de conclusion

Jeanne Eulalie, la troisième des quatre enfants de mon arrière-grand-père Maximilien (ma grand-tante), vivait à Marignane quand elle décéda le 7 octobre 1918, en pleine seconde vague de l’épidémie, celle qui fut la plus meurtrière. Elle n’avait que 28 ans. Bien sûr, je n’en ai pas la certitude, mais j’ai toujours soupçonné qu’elle avait succombé à la grippe espagnole. Il est certain que de nombreuses familles françaises ont dans leur arbre généalogique au moins un ancêtre qui fut victime de la Grande Tueuse. Ayons une petite pensée pour eux, nous qui pestons contre le port du masque ou contre les restrictions imposées par les gestes barrière.

Jean-Claude Desmonts

Sources tirées de l’application RetroNews de la BNF.