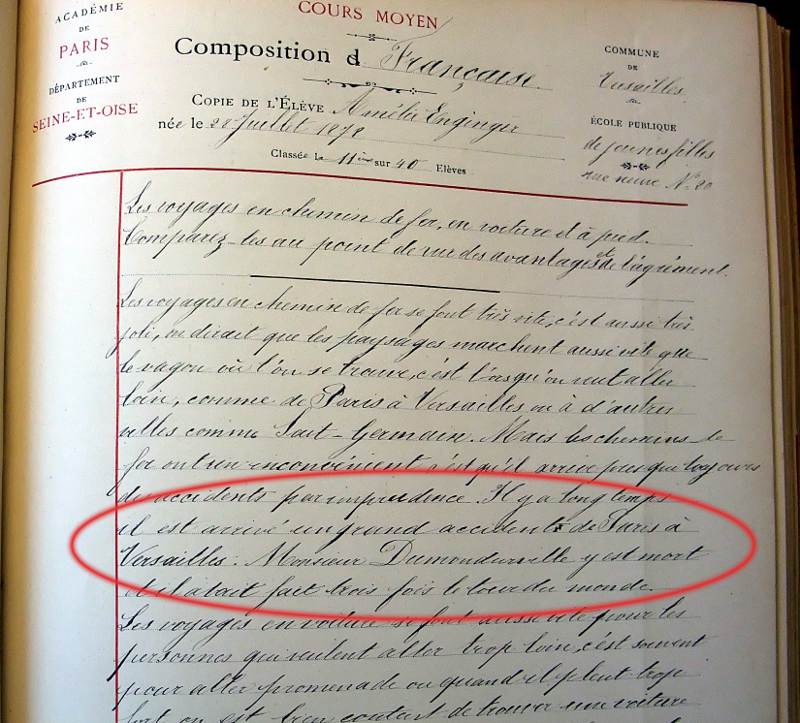

D'après la conférence donnée le 19 janvier 2010 aux Archives Départementales des Yvelines par monsieur Alain Ancelet, historien et journaliste.

Louis Renault, issu d'une famille de la bourgeoisie commerçante, sans avoir fait d'études supérieures, va révolutionner le domaine des transports individuels, publics et utilitaires mais aussi moderniser le matériel militaire. Alors qu'il accède au faîte des honneurs à la fin de la première guerre mondiale, il subit les plus grandes humiliations lors de l'épuration de 1944.

La situation en 1898

C'est l'époque d'une grande ébullition scientifique et industrielle.

Les Curie découvrent le radium et bientôt la radio-activité trouvera des applications pacifiques ou militaires. L'électricité et le téléphone cessent de balbutier. Ader, sur la pelouse du château d'Armainvilliers, fait un bond de cinquante mètres sur vingt centimètres de haut dans l'Eole et les marguerites commencent à trembler. Louis Lumière invente les salles obscures et ses ouvriers sortent de l'usine avec une démarche syncopée.

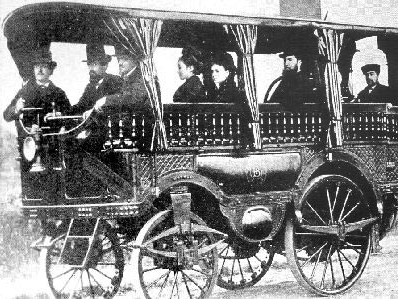

En France, on compte déjà 2.000 voitures appelées quadricycles à moteur : il s'agit de deux bicyclettes réunies par un plancher. Les premières automobiles ont trois roues à rayons, des pédales et des chaînes. On hésite encore entre la vapeur (le fardier de Cugnot roulait à 5km/heure) et le moteur à explosion. Le pape de la vapeur est Amédée Bollée qui atteint 40km/heure avec L'Obéissante. Mais cette dernière pèse cinq tonnes et nécessite un pré-chauffage de deux heures. Le marquis de Dion s'associe à Bouton pour concevoir, en 1884, un quadricycle à vapeur avec deux banquettes face à face et un entraînement par chaîne ou courroie; leur première voiture servira de maquette à Louis Renault.

En 1889, le premier moteur à 4 temps Daimler est placé sur une Panhard-Levassor.

Création de la première voiture et de la société Renault

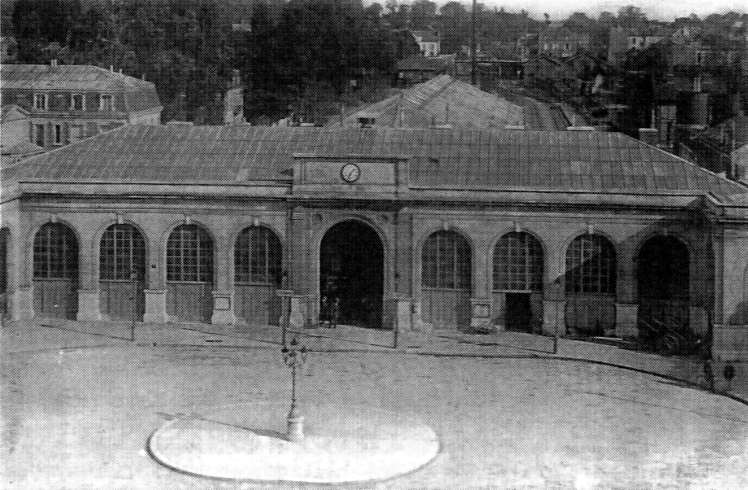

En 1898, Louis a une vingtaine d'années et il se rend régulièrement à la gare Saint-Lazare pour observer l'entretien des locomotives. Il aurait délibérément raté le concours d'entrée à Centrale pour pouvoir travailler de ses mains. Il installe un atelier dans un appentis, chez ses parents à Boulogne. Son frère aîné Fernand préfère reprendre le commerce familial de tissus, boutons et passementerie. Quant à Marcel, il rejoint Louis car, expert en tribologie (science des frottements), il entreprend des recherches pour obtenir l'usure minimale. Louis sait souder, fileter, forger, tremper, usiner, etc. Il porte toujours sur lui un carnet de moleskine rouge dans lequel il prend des notes et dessine des croquis dès que lui vient une idée.

Les « quatre temps » ayant déjà été théorisés, Renault achète un tricycle Dion-Bouton, le désosse et crée la première Renault avec boîte de vitesses et transmission par arbre (suppression des chaînes et courroies génératrices de pannes).

Le 24 décembre 1898, la famille Renault réveillonne à Montmartre et Louis prouve qu'il est capable de remonter sans difficulté la rue Lepic grâce à son changement de vitesse. Les trois frères prennent rendez-vous pour le Noël suivant et se promettent d'avoir chacun une voiture. Ils déposent les statuts de la société dont ils sont les actionnaires. En 1899, 61 voitures sont fabriquées.

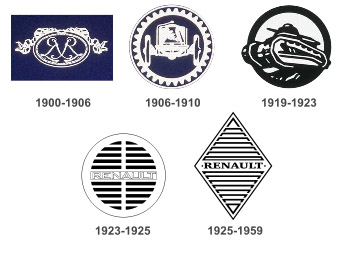

En 1900, un logo aux initiales des frères est imaginé. En 1901, 347 voitures sortent de l'atelier.

Les courses : formidable publicité et tragiques compétitions

Les constructeurs sont très nombreux à cette époque : n'importe quel passionné de mécanique réalise sa voiture dans son petit atelier ; ce sont les courses qui vont établir une hiérarchie. Renault, sans publicité mais grâce aux compétitions, se fait bientôt une réputation.

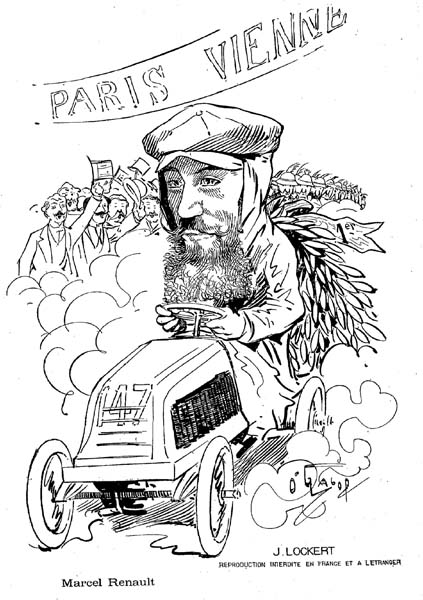

Le 28 août 1899, il gagne le Paris-Trouville; puis le Paris-Berlin où Paul Déroulède a des accents patriotiques pour célébrer la victoire française. Et les victoires s'enchaînent : Paris-Bordeaux, Paris-Toulouse, Paris-Vienne.

Ces courses sont difficiles d'abord à cause de la qualité des adversaires : Panhard, Peugeot et autres Daimler, ensuite en raison des conditions matérielles : on roule à 100km/heure sur des voies dépourvues d'asphalte, parsemées de clous laissés par les fers des chevaux. Les jantes amovibles n'existent pas encore, ni les carburateurs (il faut actionner deux manettes, essence et air, pour doser le mélange); on cale souvent. Le chauffeur remplit, en roulant, le carter d'huile au prix de quelques aspersions et est gêné par la poussière qui, en outre, fragilise les organes du moteur. La nuit, la lampe à acétylène ne permet qu'une visibilité de 1m50; lors d'une course nocturne, Louis Renault heurte un tas de pierres et fausse un essieu. Qu'à cela ne tienne ! Il le démonte sur place, le charge sur ses épaules et part à pied jusqu'au prochain village. Il y réveille le maréchal-ferrant, le convainc en brandissant une liasse de billets de lui louer la forge pour deux heures et finalement redresse l'essieu. Mais les rayons en bois des roues sont cassés : alors il achète l'établi, fait des découpes à la scie, reconstitue les roues, revient à sa voiture, remonte le tout et reprend la course au petit matin.

Enfin, tous les coups sont permis : accidents provoqués ou sabotage. Dans la mythologie grecque, Hippodamie, pour épouser Pélops, sabote l'essieu du char paternel, dans la Rome cinématographique, Messala frappe de son fouet Ben-Hur, Marcel, lui, disposait d'un sac de billes d'acier qu'il lançait à la figure de son concurrent.

A Billancourt, tout le monde travaille nuit et jour pour la course : « Si les pièces lâchent, les responsables seront mis à la porte » tonne Louis Renault. Le 24 mars 1903, trois Renault sont engagées dans le Paris-Madrid, course pendant laquelle six spectateurs sont fauchés et quatre pilotes sont tués; or, l'un d'eux est Marcel. Louis est très affecté ; il accorde à la veuve une rente jusqu'à sa mort et promet à sa mère de ne plus courir.

L'essor de l'usine

A la mort de son frère, l'usine vaut cinq millions de francs-or. Louis achète des terrains ; Billancourt, village de maraîchers et de guinguettes, devient un entrelacs d'usines s'étendant sur 20 hectares.

En 1905, 12.000 voitures sont produites par 800 ouvriers continuellement houspillés par leur patron ; à l'époque, la fabrication d'une seule voiture nécessite 2.000 heures de travail. Louis Renault consent à faire un peu de publicité et en 1906, un nouveau logo est dessiné : une auto dans un engrenage. En 1908, il ne faut plus que 1.300 heures pour réaliser une voiture !

Fernand tombe malade; Louis rachète sa part : les 20.000 francs investis dix ans auparavant sont devenus 8 millions. Désormais, Billancourt compte trois usines qui subissent de gros dégâts à la suite des inondations de 1910. Des succursales sont ouvertes. L'assise financière est très saine : Renault se méfie des banquiers qui, selon lui, vous offrent un parapluie par un beau soleil et vous l'arrachent dès la première goutte.

Le mécanicien génial et le « saigneur » de Billancourt

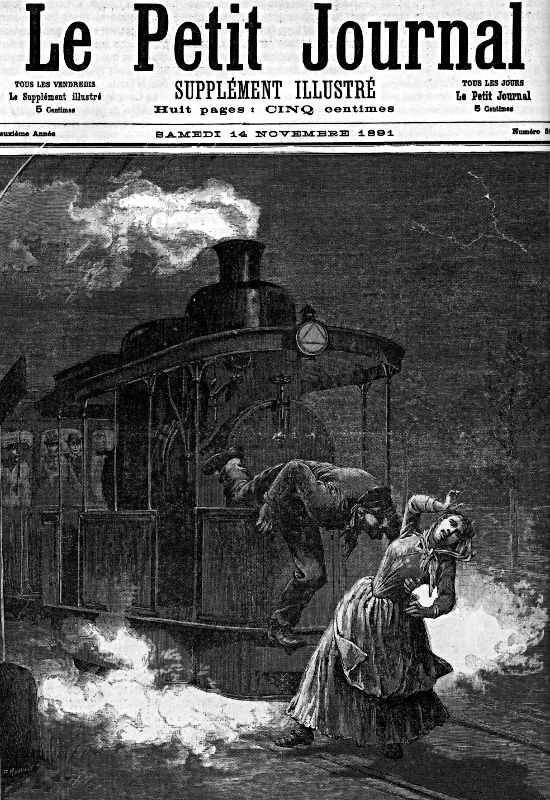

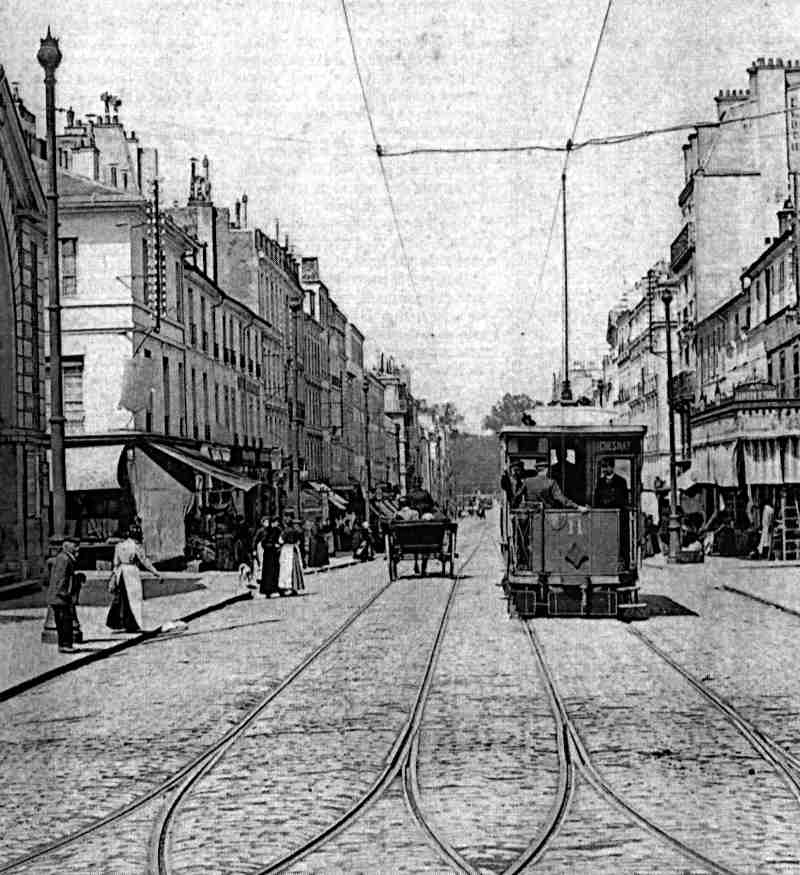

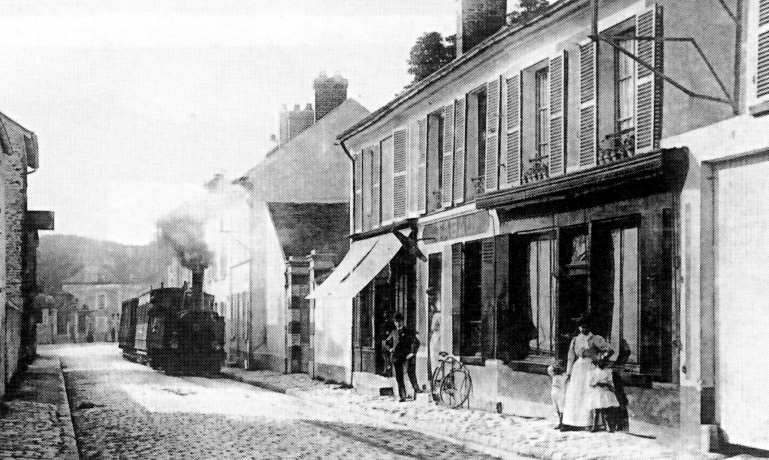

Tandis que chevaux, piétons, voitures hippomobiles et automobiles se disputent la chaussée (on voit même des cochers donner des coups de fouet aux passagers des automobiles appelées « teuf-teuf ») , l'homme aux 500 brevets invente le volant (auparavant le chauffeur actionnait une « queue de vache », puis une barre munie de deux manettes), l'arbre à came et la transmission, le carburateur, la bougie et l'allumage, l'amortisseur et même le turbo...

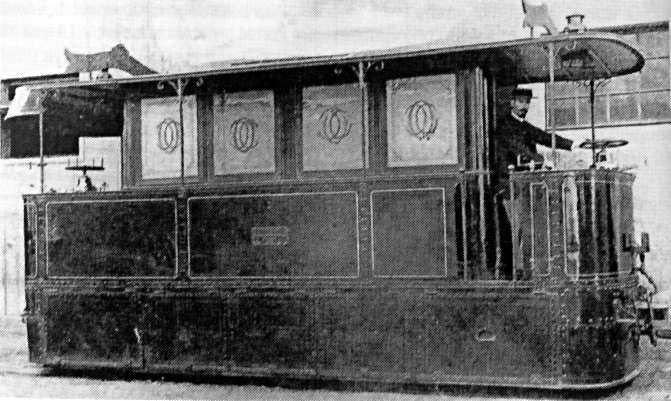

Le taxi Renault devient un emblème patriotique et acquiert ses lettres de noblesse lors de la bataille de la Marne.

Le magnat de l'industrie se fait fabriquer un bolide/bureau, achète un hôtel particulier avenue du Bois (actuelle avenue Foch) où il s'est aménagé un petit atelier et a toujours du cambouis sous les ongles. Il se rend aux U.S.A., rencontre Ford, s'enthousiasme pour les théories de Taylor. A son retour, il impose le chronomètre aux travailleurs qui se rebellent. Il réalise deux projets par an : de la balayeuse au moteur d'avion. L'usine se dote d'équipements impressionnants tels que la chabotte, un énorme marteau-pilon.

Le 2 août 1914, l'usine est sur le point de fermer car son patron est mobilisé mais il n'en est rien : il accepte de fabriquer des munitions, en particulier des obus qu'il produit, dès le 30 septembre , au rythme de 10.000 par jour. L'armée française compte surtout des chevaux et ne dispose que de 170 véhicules. En décembre 1915 est inventé le char blindé F17 pesant 4 tonnes, pourvu de chenilles, d'un canon mitrailleur et roulant à 12 km/heure. Cet engin, lors de la seconde bataille de la Marne, a permis de contenir le front.

Le 6 septembre 1918, Louis Renault est cité à l'ordre de la Nation et reçoit la Légion d'honneur. C'est alors que le solitaire se marie et déclare à sa jeune épousée : « Pour moi, vous êtes un prototype de limousine » ; il ne prend même pas le temps d'effectuer un voyage de noces.

Le jour de l'armistice, 32 ouvriers trouvent la mort, écrasés sous une usine en mauvais état.

Après la guerre : du tank à la Juvaquatre

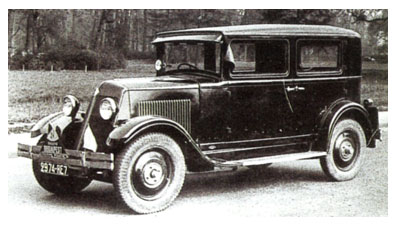

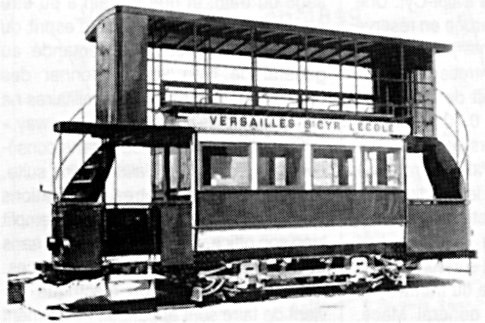

En 1919, le logo est un tank dans un cercle, mais il faut changer la production et créer de nouveaux modèles. Dans un premier temps, les moteurs des chars servent aux tracteurs, les voitures d'avant 14 sont transformées en conduites intérieures. Puis, Renault construit des camions, des autobus, des autorails, invente le semi-remorque, en bref, il fabrique de tout sauf des pneus. La silhouette bien connue de l'avant en bec de canard devient une calandre à deux pans coupés.

Dans les années 1920/25, avec la Trèfle Citroën qui devient très populaire commence la concurrence. Le logo qui était devenu une grille ajourée (l'avertisseur sonore) avec le nom de la marque change à nouveau et fait apparaître le premier losange. Le radiateur est placé à l'avant et en 1934 est supprimé le marchepied qui avait facilité l'assassinat de Pierre Ier de Serbie et de Louis Barthou.

En 1929, la Rosalie confirme la rivalité de Citroën qui s'avère un excellent communicateur en organisant la Croisière Jaune et en faisant de la publicité sur la tour Eiffel. Cette même année Renault achète l'île Seguin pour 700 millions de francs-or. Citroën se ruine en voulant imiter son concurrent.

Le taxi G7, la Primaquatre, la Vivastella provoquent la ruine définitive d'André Citroën qui meurt misérablement. Ironie du sort : son fourgon funèbre est un Renault !

En 1936, l'usine est occupée: le patron ne s'en remet pas.

En 1938, la Juvaquatre est le premier monocoque.

Le crépuscule et la chute d'un dieu de la mécanique

En 1936, 6.500 camions avaient été fabriqués ; Weygand les réclame à la veille du conflit. Mais l'administration tatillonne refuse de les certifier à cause de l'absence d'une pièce de l'avertisseur. Les Allemands s'en emparent. Renault accepte d'en fabriquer d'autres pour éviter le dépeçage de l'usine. Sa santé se dégrade. Des ingénieurs commencent à travailler sur la 4 chevaux ; il reste en-dehors du projet.

Le 23 septembre 1944, accusé de collaboration, il est incarcéré à Fresnes et tabassé ; il meurt la même année, victime d'une hémorragie cérébrale.

En janvier 1945, l'usine est mise sous séquestre et devient Régie Nationale.

Louis Renault a fait passer l'automobile du stade quasi expérimental, avec une fabrication dans un petit atelier de bricoleur, à une production industrielle et « taylorisée ».Mais, si le mécanicien de génie a su endosser le costume du gestionnaire avisé, si les engrenages et les matériaux ne lui résistaient pas, il a toujours éprouvé plus de difficultés dans la maîtrise du « management » et dans la compréhension des rouages de l'âme humaine.

Françoise