Jean-Claude BOURDY – Mémoire vive

Témoignage recueilli le 8 novembre 2018 par JP. Houllemare, complété en juin 2019

Je suis né le 21 décembre 1934 à Triel-sur-Seine, au 88 rue Paul Doumer. Il y avait à l’époque, au fond de la cour, M. LE FUSTEC, marchand spécialisé de « Beurre, Œufs, Fromages ». Lors de l’exode, en juin 1940, j’avais 5 ans et demi, nous sommes partis en direction de la Vendée, province d’origine de notre famille. Dans la camionnette de M. et Madame LE FUSTEC, avec leur fille Yvonne, qui avait 18 ans à l’époque et conduisait déjà. Dans la voiture, il y avait également mon grand-père Léandre GIBAUD, un ancien de 14/18, sa femme Eudoxie MORIN, ma grand-mère, et enfin sa fille Jeanne, ma mère, et moi. Nous étions donc sept entassés dans la camionnette, avec tout ce que nous avions pu emporter et les matelas fixés sur le toit, « pour se protéger des mitraillages », avait dit mon grand-père…Comme la famille LE FUSTEC n’avait pas où aller, ils partaient avec nous.

Je suis né le 21 décembre 1934 à Triel-sur-Seine, au 88 rue Paul Doumer. Il y avait à l’époque, au fond de la cour, M. LE FUSTEC, marchand spécialisé de « Beurre, Œufs, Fromages ». Lors de l’exode, en juin 1940, j’avais 5 ans et demi, nous sommes partis en direction de la Vendée, province d’origine de notre famille. Dans la camionnette de M. et Madame LE FUSTEC, avec leur fille Yvonne, qui avait 18 ans à l’époque et conduisait déjà. Dans la voiture, il y avait également mon grand-père Léandre GIBAUD, un ancien de 14/18, sa femme Eudoxie MORIN, ma grand-mère, et enfin sa fille Jeanne, ma mère, et moi. Nous étions donc sept entassés dans la camionnette, avec tout ce que nous avions pu emporter et les matelas fixés sur le toit, « pour se protéger des mitraillages », avait dit mon grand-père…Comme la famille LE FUSTEC n’avait pas où aller, ils partaient avec nous.

Dans une autre camionnette, celle de la Boulangerie viennoise, tenue par Martin RAYNAUD, qui lui était mobilisé, il y avait Léontine, sœur de ma grand-mère, la belle-mère du sieur RAYNAUD, ses deux enfants Andrée et Maurice, et le fils du boulanger qui se prénommait Serge. C’est ma grand-tante Léontine PRESLE, née MORIN, qui en secondes noces avait épousé Marius MERCERON, le père de ses deux enfants, qui conduisait cette seconde voiture.

Nous sommes passés les derniers par le pont de Poissy avant que l’armée ne fasse sauter le pont, pour bloquer le passage des allemands…Après environ une semaine de trajet et le passage de la Loire sur un bac, nous sommes arrivés à AUZAIS, à 7 km au sud de Fontenay-le-Comte dans notre famille maternelle, plus précisément chez les MORIN et AUDINEAU. Dans ce gros bourg de 900 habitants, notre famille comptait près de 100 personnes.

Nous sommes passés les derniers par le pont de Poissy avant que l’armée ne fasse sauter le pont, pour bloquer le passage des allemands…Après environ une semaine de trajet et le passage de la Loire sur un bac, nous sommes arrivés à AUZAIS, à 7 km au sud de Fontenay-le-Comte dans notre famille maternelle, plus précisément chez les MORIN et AUDINEAU. Dans ce gros bourg de 900 habitants, notre famille comptait près de 100 personnes.

Après deux mois agréables passés en Vendée, c’était un peu les « vacances », nous étions de retour au 88 rue Paul Doumer. A ce moment, c’est la rentrée de septembre et les nouvelles du front ne sont pas bonnes. Pour les enfants, Il est décidé de repartir pour mieux vivre en province. C’est la grand-mère GIBAUD qui nous emmène en train, les cousins Andrée et Maurice, et moi. Nous y resterons deux années scolaires. Nous logeons toujours chez les AUDINEAU. Je n’étais pas un enfant très sage à l’époque et je me souviens avoir voulu copier la cane et ses canetons qui voguaient tranquillement sur l’onde, en imposant le même exercice à la poule et ses poussins qui, dans mon esprit, devaient pouvoir en faire autant ! Je n’ai pas eu que des félicitations !

Marie-Rose GIBAUD, la cousine germaine de ma mère était mariée au maître d’école Maurice BOUSSEAU ; L’après-midi en Vendée, il fait chaud l’été et les hommes font la sieste…La petite Madeleine, la cousine AUDINEAU, ne manquait jamais une occasion de « rapporter » mes faits et gestes aux parents. Elle était ce jour-là près de la mare qui occupait un côté de la cour. Pour me venger sans doute de ses délations répétées, je la poussai dans l’eau ! Une eau peu profonde, mais riche en lentilles vertes qui s’accrochèrent au corps de ma chère cousine ! J’en ai entendu parler !

occupait un côté de la cour. Pour me venger sans doute de ses délations répétées, je la poussai dans l’eau ! Une eau peu profonde, mais riche en lentilles vertes qui s’accrochèrent au corps de ma chère cousine ! J’en ai entendu parler !

Au terme de ses deux belles années à la campagne, me voilà de retour à Triel à la rentrée 1942 et mes parents m’inscrivent à l’Institution Saint-Joseph, où je vais rester deux ans. C’est là que je fréquente les mêmes bancs que Guy HUET, Gérard MICHEL,

Roger PREVOST (un copain de mon âge), les enfants de la famille JOLLIN, Pharmacien (protestants), et les JANIN, MELZ… J’ai gardé un très bon souvenir de ces années et du Frère Raphaël, notre instituteur.

Je descends en bas - à l’École communale de Triel à la rentrée 1943. J’intègre la classe de M. DULAC et je ne travaille toujours pas trop bien. La vie est difficile. Mon grand-père GIBAUD est décédé en juin 1943 et les circonstances conduisent à me voir grandir entre ma mère et ma grand-mère.

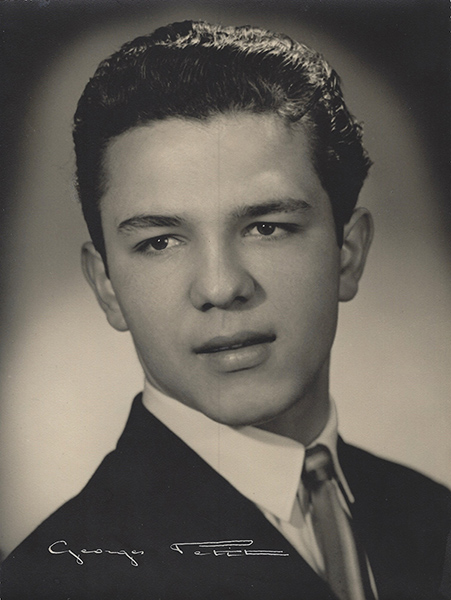

Mon père est absent depuis le début de la guerre. Né en 1907, il était l’aîné de la fratrie des sept enfants de Georges Bourdy, mon grand-père. Détail amusant : il y avait cinq garçons et deux filles, et tous les garçons s’appelaient Georges en premier prénom, les autres faisant la différence. Mon père, Georges Aristide Roger Bourdy, était donc appelé usuellement Roger, pour ne pas le confondre avec son père, et ainsi de suite. Le cadet, mon tuteur, était Georges, Jean, le troisième Georges, René, le quatrième, Georges, Marcel et le cinquième Georges… qui lui garda son prénom, son père étant à cette époque décédé. Les filles, mes tantes Suzanne et Giselle, avaient aussi Georgette dans leur état-civil ! Voilà pourquoi Georges Bourdy était appelé Roger. Il est monté de Rochefort à Paris à l’âge de 15 ans pour apprendre le métier de charcutier. Après son service militaire dans l’entre-deux guerres, il change de métier et en 1940, il était courtier en assurances à Epône.

Ma mère, elle, était née en 1911 et avait d’abord travaillé comme sténodactylo chez Maître PAPILLON, notaire à Triel, puis aux tréfileries, chez LTT, à Conflans-Sainte-Honorine.

Ma mère, elle, était née en 1911 et avait d’abord travaillé comme sténodactylo chez Maître PAPILLON, notaire à Triel, puis aux tréfileries, chez LTT, à Conflans-Sainte-Honorine.

En 1940, mon père est fait prisonnier. Évadé, il choisit très vite la clandestinité et entre en août de la même année dans la Résistance. Après diverses responsabilités dans le Nord et l’Est de la France, il est muté dans le Sud-Ouest en juin 1943. Dénoncé, arrêté par la Gestapo le 21 septembre, il a été fusillé par les Allemands le 26 janvier 1944. Titulaire de la Croix de Guerre avec palme, il a été promu au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume.

Et pendant toutes ces années, à l’école, on chante « Maréchal, nous voilà » comme beaucoup de petits français. 1944 : le débarquement en juin et l’avancée des alliés qui bombardent les positions allemandes dans l’Hautil. Du grenier de notre maison, au 88 rue Paul Doumer, je vois à l’œil nu les chars américains qui prennent position à Marsinval et tirent quelques obus. L’un d’eux va traverser la toiture de la maison de mon copain Roger AUFRET qui habitait un peu au-dessus de chez nous, rue Charles Dupuis. Un autre va laisser une trace indélébile sur le mur de soutien du parking de la gare, encore bien visible aujourd’hui, rue du Docteur Sobaux.

Le maire de l’époque, M. RODIER, le Docteur BOUVET qui parle allemand et M. André GRELBIN, responsable de la Défense passive à Triel négocient au mieux la protection et le rassemblement de la population dans les carrières de gypse, notamment à la Bérangère. Je me souviens que nous y sommes montés avec la brouette et que nous y sommes restés quelques jours pendant lesquels deux enfants sont nés : Chantal CIZA et Jean-François BLONDY.

A la sortie de la carrière, quelques hommes arborant le brassard FFI attendaient certaines personnes qui s’étaient montrés certainement très coopératives avec l’occupant. Il y avait notamment deux frères, résistants de la dernière heure, qui voulaient sans doute faire oublier la conduite légère de leur sœur et la protéger…

Les Allemands se sont volatilisés et nous voilà en train de descendre vers le bourg. De nombreux drapeaux – souvent réalisés avec trois coupons de tissu, comme celui de ma grand-mère - sortent aux fenêtres…mais soudain un véhicule transportant une dizaine d’Allemands descend de l’Hautil ! Aussitôt, les drapeaux disparaissent…Il faudra attendre la retraite rapide et cette fois définitive des occupants pour que les Triellois laissent éclater leur joie et pavoisent leurs habitations ainsi que la place de la mairie !

Les Allemands se sont volatilisés et nous voilà en train de descendre vers le bourg. De nombreux drapeaux – souvent réalisés avec trois coupons de tissu, comme celui de ma grand-mère - sortent aux fenêtres…mais soudain un véhicule transportant une dizaine d’Allemands descend de l’Hautil ! Aussitôt, les drapeaux disparaissent…Il faudra attendre la retraite rapide et cette fois définitive des occupants pour que les Triellois laissent éclater leur joie et pavoisent leurs habitations ainsi que la place de la mairie !

Fin août 1944. Les américains sont là. Chewing-gum et chocolats aident à la conversation. Nous, les gamins, nous échangions des poires « récoltées » dans les vergers triellois contre des savonnettes ! Produit de luxe ! C’est aussi l’époque des règlements de compte : les « collaborateurs » sont livrés à la vindicte populaire et certaines femmes qui ont été trop proches de soldats allemands – c’était souvent pour mieux manger - sont tondues en place publique. Ma mère refusera de participer à cette curée.

1945 : mon père, inhumé à Saint Médard en Jale, est transféré à Rochefort-sur-Mer lors d’une grande cérémonie avec militaires, anciens combattants, officiels et familles. Une foule importante est présente et je reçois les décorations de Papa. Me voilà « Pupille de la Nation », adopté par la France.

Jusqu’en 1948, année du Certificat d’Études, je suis dans la classe du Directeur, M. BONGRAIN. Mon diplôme en poche, j’entre à l’École Professionnelle d’Argenteuil pour une formation de chaudronnier, mais je ne me fais pas trop à la discipline de cette école et je suis « viré » au bout d’un an et demi. Ma condition de « Pupille » me permet de bénéficier d’une seconde chance au Centre d’Apprentissage Professionnel située à Poissy. Et là, c’est le déclic ! Je suis bien pris en main par M. HIBOU, Directeur du Centre, et par M. HEROIN, Professeur d’Atelier et un autre professeur de dessin industriel. Je prépare mon CAP de Chaudronnerie que j’obtiens à 17 ans et demi. Les valeurs du sport que je pratique, le Football, d’abord à Triel puis aux Mureaux m’aideront certainement à réussir. Le ballon rond a été source de plaisir et aussi de reconnaissance.

Ma première entreprise, ACTIL, est spécialisée dans les antennes radar. Le travail est intéressant mais le trajet jusqu’au Pré Saint Gervais est très long. J’y resterai huit mois puis je me fais embaucher chez HERLIC, à Poissy. Je n’y travaille que pendant un an et je pars pour intégrer l’entreprise GRELBIN, à Triel, où je gravirai tous les échelons jusqu’à la maîtrise.

Mais le devoir m’appelle. Octobre 1955 : je suis appelé pour le service militaire, mais ma situation d’orphelin « Pupille de la Nation » me dispense d’un départ en Algérie. Je suis affecté au 501ème Régiment de Chars de combat, basé à Rambouillet et me voilà Maréchal des logis, chef de char Patton M 47. Au bout de 27 mois, de retour à la vie civile, - nous sommes en novembre 1957 -, et le Football occupe toujours bien mes loisirs. Licencié aux Mureaux, je bénéficie de quelques primes et à la signature, quelque chose de plus conséquent, comme par exemple « la cuisine » en formica rouge qui me permettra de m’installer, jeune marié, avec Simone…

Où il faut parler de mon épouse. Mademoiselle PABOT est née à Thiviers, le 1er mars 1939. Son père est prisonnier pendant la guerre et la famille ne roule pas sur l’or. Pour aider au quotidien, elle tente le concours des PTT en 1957 et le réussi brillamment (14ème sur 4000 !). Elle monte à Paris, habite chez sa tante et obtient un poste d’agent des PTT… à Triel. Elle arrive le 15 juillet 1958. Elle loge au Café du Commerce, en face de la mairie. Elle aime porter la même robe rose que Brigitte Bardot…et moi, il m’arrive d’y aller jouer au billard, mais je ne remarque rien.

Où il faut parler de mon épouse. Mademoiselle PABOT est née à Thiviers, le 1er mars 1939. Son père est prisonnier pendant la guerre et la famille ne roule pas sur l’or. Pour aider au quotidien, elle tente le concours des PTT en 1957 et le réussi brillamment (14ème sur 4000 !). Elle monte à Paris, habite chez sa tante et obtient un poste d’agent des PTT… à Triel. Elle arrive le 15 juillet 1958. Elle loge au Café du Commerce, en face de la mairie. Elle aime porter la même robe rose que Brigitte Bardot…et moi, il m’arrive d’y aller jouer au billard, mais je ne remarque rien.

Il faut attendre le 14 juillet 1959, jour de Fête nationale, pour que j’aille au Bal des Mureaux, mais où il n’y a personne (de connu)…Je décide de rentrer tout seul à Triel…et là, c’est le flash ! Simone est sortie sur la Place de la Mairie avec ses copines, Jacqueline la fille du patron du Café du Commerce et Monique, fille du gardien d’Emile Prudhomme, l’accordéoniste.

Il faut attendre le 14 juillet 1959, jour de Fête nationale, pour que j’aille au Bal des Mureaux, mais où il n’y a personne (de connu)…Je décide de rentrer tout seul à Triel…et là, c’est le flash ! Simone est sortie sur la Place de la Mairie avec ses copines, Jacqueline la fille du patron du Café du Commerce et Monique, fille du gardien d’Emile Prudhomme, l’accordéoniste.

Et nous voici tous les deux sur le parquet en plein air du Bal de Triel, animé par Marin DEL RIO, le beau-frère de Françoise SOLLERET...

Notre mariage est célébré le 17 décembre 1960 et nous habitons en location, au 1er étage du 7, rue du Four, au-dessus de la propriétaire qui était rassurée par la situation de fonctionnaire de Simone. En 1961, c’est la naissance de notre fille, Viviane et à la fin du congé Maternité, Simone est dissuadée de reprendre son poste à Triel car le téléphone passe à « l’automatique ». Envoyée à Meulan, elle y restera cinq ans.

Pendant ce temps, je vais gravir les échelons et devenir chef d’équipe, puis agent de maîtrise en 1973 chez GRELBIN. Mon poste m’ouvre droit à un logement de fonction. C’est une maison individuelle, au 42 rue de Sablonville. Mais l’histoire de ma collaboration avec GRELBIN s’arrête là, car l’année suivante, l’entreprise spécialisée en broyeurs, fours à plâtre, mélangeurs est en liquidation.

Pendant ce temps, je vais gravir les échelons et devenir chef d’équipe, puis agent de maîtrise en 1973 chez GRELBIN. Mon poste m’ouvre droit à un logement de fonction. C’est une maison individuelle, au 42 rue de Sablonville. Mais l’histoire de ma collaboration avec GRELBIN s’arrête là, car l’année suivante, l’entreprise spécialisée en broyeurs, fours à plâtre, mélangeurs est en liquidation.

C’est alors le début d’une nouvelle aventure. Avec deux autres collègues, RENAUD et LAVIGNE, nous créons en mars 1975 la « Société d’Engineering et de Mécanique RBL ». Nous nous occupons respectivement du Bureau d’Études, de la partie technique pour ce qui me concerne, et du commercial. Nous nous spécialisons en installations portuaires (tapis roulants, chargeurs…) et l’activité progresse rapidement dans les années 1970. J’ai l’opportunité en 1978 de racheter la maison que j’occupe auprès du Syndic/Liquidateur de l’entreprise trielloise. Un souci de moins.

Notre prestataire en matériels spécialisés pour la manutention et l’automatisation est installé à Saint Sylvain d’Anjou. C’est là que se développe rapidement la CMI, « Constructions Mécaniques et Industrielles », créée par un Compagnon du Devoir, M. GENEVRIER ; J’avais pu apprécier ses qualités d’ouvrier très spécialisé et c’était aussi un excellent gestionnaire. Notre activité conjointe s’est développée et cela m’a conduit à beaucoup voyager dans tous les grands ports français de Métropole (Le Havre, Marseille, Saint-Nazaire,…) mais aussi en Martinique, à Fort-de-France et en Afrique, pour l’aménagement du port de Cotonou, au Benin.

RBL a vécue ainsi pendant 13 ans, jusqu’en 1988, date qui marque le départ de mes deux associés. Cette scission n’a aucune conséquence sur notre activité car, avec M. GENEVRIER qui reste PDG de CMI, j’en deviens Directeur Général jusqu’à l’heure de la retraite, qui sonne en 1992.

Cette vie professionnelle fut belle et bien remplie, avec de bons moments et de foutus quarts d’heure, comme celui qui vit une caisse se détacher au cours d’une manutention aérienne sur le port de Boulogne-sur-Mer pour venir écraser mon pied gauche et sectionner définitivement mes orteils ! Ce jour-là, j’ai eu beaucoup de chance !

Cette vie professionnelle fut belle et bien remplie, avec de bons moments et de foutus quarts d’heure, comme celui qui vit une caisse se détacher au cours d’une manutention aérienne sur le port de Boulogne-sur-Mer pour venir écraser mon pied gauche et sectionner définitivement mes orteils ! Ce jour-là, j’ai eu beaucoup de chance !

Depuis 25 ans, nous avons, avec Simone, beaucoup voyagé dans le monde entier mais toujours retrouvé avec émotion et plaisir notre maison de la Sente des Châtelets et tous les amis triellois qui ont accompagné notre vie.

Petite anecdote : Lors de l’inauguration du nouveau port de Fort-de-France, chez le Préfet, toutes les notabilités étaient présentes et quelques stagiaires énarques étaient à notre table. Ils ne tarissaient pas de compliments sur notre prestation technique et me demandèrent quelle était ma formation. Sans doute attendaient-ils une grande école d’ingénieurs ? Je m’exécutais en détaillant avec une certaine gourmandise : «J’ai fait l’E.C.T, puis l’E.T.A.»1. Je reçus en réponse quelques « Ah, très bien ! », « Très intéressant ! » et visiblement une belle considération de ces messieurs.

Et nous poursuivîmes dans la bonne humeur un repas digne d’un aréopage de personnes de qualité !

Note 1 : E.C.T. (École Communale de Triel) E.T.A. (École Technique d’Argenteuil)