Entretien de Florence Paillet avec Mme Louise Delor le 26 juillet 2017, jour de ses 90 ans, en sa demeure, place de La Gare, à Triel.

Lorsque j’ai épousé, un jour de 1946, Raymond Delor, je me doutais bien que j’épousais Triel et le 145 rue Paul Doumer, le magasin de nouveautés et de textile appartenant à son père, Gabriel Delor. Et en effet, de 1946 à 1991, date de ma retraite, je suis restée fidèle à la boutique et à son comptoir.

Mon beau - père, Gabriel Delor, était employé dans un magasin de textile à Saint Germain en Laye, lorsqu’un beau jour, il a décidé

de franchir le pas et de se mettre à son compte. Il a racheté le fonds de commerce du 145 Grande Rue, notre actuelle rue Paul Doumer, à Triel, en octobre 1919, à un certain Jules Royer, propriétaire aussi des murs et du bâtiment. L’immeuble a dû être construit dans les années 1889/1890 car à la cave, on pouvait voir une de ces dates gravée sur la chaudière. Sur la porte de droite qui donne sur la rue et qui permet d’accéder aux étages, on peut encore voir sur l’imposte le « R » de Royer. Mme Monique Laurent, bien connues de nombreux triellois, était son arrière – petite - fille.

de franchir le pas et de se mettre à son compte. Il a racheté le fonds de commerce du 145 Grande Rue, notre actuelle rue Paul Doumer, à Triel, en octobre 1919, à un certain Jules Royer, propriétaire aussi des murs et du bâtiment. L’immeuble a dû être construit dans les années 1889/1890 car à la cave, on pouvait voir une de ces dates gravée sur la chaudière. Sur la porte de droite qui donne sur la rue et qui permet d’accéder aux étages, on peut encore voir sur l’imposte le « R » de Royer. Mme Monique Laurent, bien connues de nombreux triellois, était son arrière – petite - fille.

Le fonds, très ancien - on a retrouvé une facture de Jules Royer datée de 1896 - était constitué :

Le fonds, très ancien - on a retrouvé une facture de Jules Royer datée de 1896 - était constitué :

- De la boutique, une surface conséquente avec une belle devanture, au centre une porte à 2 battants, un sol parqueté, des vitrines intérieures, des meubles et des comptoirs en chêne et un chauffage à air chaud. A l’entrée, au sol, à la place du paillasson, il était écrit « Royer » en mosaïque.

- D’une arrière-boutique composée d’une cuisine et d’un salon. Dans la cuisine, trônait une très belle hotte de cheminée, assez basse. Que de fois, « les grands » s’y sont cognés ! Elle était recouverte de carreaux de faïence, bleus et blancs, comme à Giverny, chez Monet. Dans le salon, à la demande de Monsieur Royer, le plafond avait été peint de « fresques », je crois à l’occasion d’une communion. Nous avons toujours entretenu « cette œuvre » et elle existe toujours.

- De 2 pièces à l’étage. Un escalier partait de l’arrière-boutique. Mon fils, Jean François est né là, au premier ; ma fille Marie-Odile, à Poissy.

- De deux réserves voutées et parquetées comme à Versailles. Il fallait descendre 16 marches pour arriver à la première cave et compter encore 6 ou 7 marches pour atteindre la seconde qui passait sous la moitié de la rue. Lors de l’installation du tout à l’égout, dans les années 1975, tout s’est effondré et cette partie de cave a été comblée.

- D’un jardin et d’une cour. Pour y accéder de l’arrière- boutique, il fallait descendre 5 marches. Par la Grande Rue, on y entrait par une porte cochère, sur la gauche de la devanture. Une camionnette y passait sans problème.

- D’un bâtiment dans la cour, sur la droite, perpendiculaire à l’immeuble, il se composait :

- Au rez – de - chaussée, d’un WC, d’une remise à charrette, transformée par la suite en cuisine et salle de bain, d’un escalier pour accéder au niveau supérieur, d’une écurie pavée avec 2 stalles et des râteliers. Pour l’entretien de l’écurie, on avait installé une fosse à fumier dans un coin du jardin.

- A l’étage, de 3 pièces ; dans celle au-dessus de l’écurie, une trappe communiquait avec l’écurie pour le passage du foin.

- D’une charrette et d’un cheval pour les tournées.

Mon beau-père, tout comme nous après, n’avons rien modifié à la disposition des bâtiments. Nous les avons entretenu régulièrement et leur avons juste apporté le confort moderne : salle de bain, toilettes, …

Il semblerait, d’après la photo de la boutique, plus haut, que 3 personnes travaillaient avec M. Jules Royer, dans la boutique. C’était peut-être des membres de sa famille. De notre côté, ni mon beau père, ni mon mari n’avions d’employés. On travaillait en famille. Gabriel Delor travaillait avec sa femme, et son fils, mon mari, avec moi. Nous avions racheté, Raymond Delor et moi, le fond à mes beaux-parents en 1950.

Du temps de M. Royer et de mon beau-père, on vendait dans la boutique :

- Des matelas. Ils étaient fabriqués sur place par 2 matelassières, une de Meulan et une de Chanteloup, avec de la laine de mouton épuré.

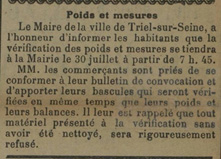

En effet, la toison tondue est d’abord débarrassée de ses impuretés avant d’être lavée. Elle est ensuite cardée[1], c’est-à-dire démêlée avec des peignes ou des rouleaux à picots métalliques. La laine était cardée dans la cour. Vous pouvez imaginer la poussière. Nous avions, dans la cave, une balance avec un grand fléau et, de chaque côté, 2 plateaux carrés d’environ 70 cm. Elle était suspendue au plafond. Nous avions des poids de 1, 2,5, 10 et 20 kg. Aucun problème pour une charge de 80 kg. Nous avions pris l’habitude de peser les enfants dessus. Tous les ans, il fallait apporter en mairie les poids et les mètres pour les faire vérifier, même après l’arrêt de la fabrication des matelas. Sur la photo, on voit sur le mètre, les poinçons, des lettres majuscules, apposés chaque année par les services de la mairie. Les coutures des matelas étaient faites à la main, au point de surjet, point de couture solide et propre qui donne une certaine souplesse et permet la circulation de l’air.

En effet, la toison tondue est d’abord débarrassée de ses impuretés avant d’être lavée. Elle est ensuite cardée[1], c’est-à-dire démêlée avec des peignes ou des rouleaux à picots métalliques. La laine était cardée dans la cour. Vous pouvez imaginer la poussière. Nous avions, dans la cave, une balance avec un grand fléau et, de chaque côté, 2 plateaux carrés d’environ 70 cm. Elle était suspendue au plafond. Nous avions des poids de 1, 2,5, 10 et 20 kg. Aucun problème pour une charge de 80 kg. Nous avions pris l’habitude de peser les enfants dessus. Tous les ans, il fallait apporter en mairie les poids et les mètres pour les faire vérifier, même après l’arrêt de la fabrication des matelas. Sur la photo, on voit sur le mètre, les poinçons, des lettres majuscules, apposés chaque année par les services de la mairie. Les coutures des matelas étaient faites à la main, au point de surjet, point de couture solide et propre qui donne une certaine souplesse et permet la circulation de l’air.

- Des plumes et du duvet pour confectionner des édredons. Une couturière de Meulan réalisait des couvertures piquées à la perfection et nous rendait un travail impeccable.

- Des pièces de toiles. Les draps et les torchons étaient vendus au mètre et ourlés dans les foyers.

- Des capelines ou calines ou halettes dans l’est de la France. Cette coiffe de femme était portée surtout dans les pays de vignoble. En cotonnade claire, cousue sur une armature rigide amovible de carton ou de baguettes de bois léger, ses larges ailes formaient un auvent autour de la figure et protégeaient le visage et la nuque des ardeurs du soleil et du vent.

C’est une dame d’ Achères qui nous les confectionnait. Pour l’aider, on lui découpait les bouts de carton. Il me reste quelques coiffes non vendues.

- Des vêtements de travail, de marque Lafont, Mont Saint Michel, …. Pour aller dans les champs, nous proposions aux agriculteurs et ils étaient nombreux, des sortes d’imperméables kaki ou marron, avec des cuissardes- pantalons assorties, dans la même matière.

Lorsqu’avec mon mari, nous avons pris la suite de mon beau-père au magasin, en 1946, l’évolution de la société nous a amené à modifier notre achalandage, plus de matelas, de linge de maison à couper et coudre… Il fallait du tout prêt.

Nous avons donc introduit :

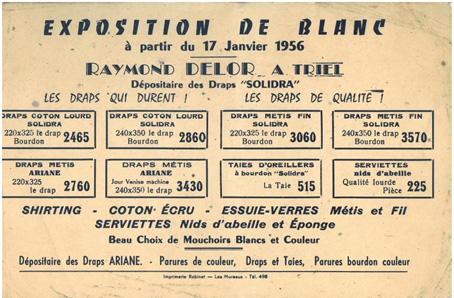

- Du linge de maison de diverses marques : Anne de Solène, Solidra, … Tous les ans en janvier, comme le voulait la coutume, nous organisions « la semaine du blanc » avec des lots à gagner.

- Un rayon homme plus conséquent : chemises, pulls, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, casquettes, bérets, … Tout ce qui touchait à l’homme, à l’exception des vestes et des costumes.

- Nous avons même vendu de la mercerie, du fil à tricoter, de 1946 à 1978. Nous étions dépositaires Pingouin, Welcomoro ...

- Des blouses et tabliers d’écoliers.

- Des rideaux, ….

Nous avions beaucoup de stock. Nous étions démarchés par des représentants, des VRP ou des unis –cartes. Nous les recevions en général le mardi. On achetait en été, l’hiver et en hiver, l’été. Souvent le lundi, nous descendions à Paris pour des réapprovisionnements.

En plus du magasin, M. Royer faisait, le matin de préférence, avec une charrette et un cheval, des tournées dans Triel et toutes les villes voisines. L’après-midi, il déchargeait sa carriole pour la remplir, à l’Hautil, de pierres meulières destinées à la construction de l’hôtel de la Gare, l’actuelle étude de notaires. C’était avant 1919, date de l’achat du fonds par Gabriel Delor.

Mon beau-père, Gabriel Delor, a continué ces tournées avec l’attelage de M. Royer puis avec un camion de marque « Unic ». Il faisait le marché de Poissy. Mon mari, Raymond Delor a repris les tournées mais lorsque le camion « Unic » a rendu l’âme, vers 1952, il l’a remplacé par un camion Citroën, type H, acheté chez Messieurs Naudin.

Mon beau-père, Gabriel Delor, a continué ces tournées avec l’attelage de M. Royer puis avec un camion de marque « Unic ». Il faisait le marché de Poissy. Mon mari, Raymond Delor a repris les tournées mais lorsque le camion « Unic » a rendu l’âme, vers 1952, il l’a remplacé par un camion Citroën, type H, acheté chez Messieurs Naudin.

Il effectuait ses tournées le mercredi, le jeudi et le vendredi, toute la journée. Pour se faire, il avait une patente foraine qui l’autorisait à commercer à 20 km à la ronde. Il faisait du porte à porte et prenait si besoin des commandes. Ses clientes étaient fidèles, la fille prenant souvent la relève de la mère.

Il proposait les mêmes articles que dans le magasin mais il tenait une comptabilité à part.

Il lui arrivait de s’arrêter pour déjeuner au café de Boisemont. Il existe toujours, à l’angle de la D22, rue de Courdimanche et rue de Menucourt. Pour les enfants, lorsqu’ils accompagnaient leur père, à tour de rôle, pendant les vacances, c’était la fête. Aller au restaurant … ! Sur la porte, il était écrit que l’on pouvait apporter sa nourriture. Mon mari a arrêté ses tournées en 1978.

Le magasin, lui, était ouvert du mardi au dimanche matin, tous les mois de l’année, à l’exception du mois d’août. La clientèle se composait de Triellois, des habitants des villes environnantes, d’Américains, le camp des Loges n’étant pas loin et de Parisiens qui profitaient de leur week- end pour se rhabiller. On proposait un service de retouches gratuit. Au départ, nous confions le travail à une couturière puis, vers la fin de mon activité, je m’en chargeais.

Nous avions de très bonnes relations avec nos « collègues » :

- La maison Taveau - Guillon, au 168 rue Paul Doumer, l’actuelle librairie « Histoire de Lire ».

- La maison Joly, en face du pont, aujourd’hui le coiffeur Sun et Sol, au 148 de la rue principale.

- La maison Gélouin, à l’angle de la place de la mairie, au 149 rue Paul Doumer, de nos jours la banque LCL.

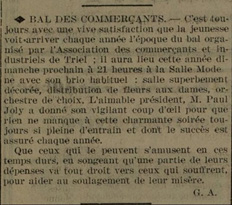

Du temps de mon beau père, il existait une importante association de commerçants, mais elle s’est arrêtée avec la guerre.

Une autre a été créée par Messieurs Vibert, teinturier et Maurice Solleret, plombier – couvreur, mon mari en a été, pendant un moment, vice-président. Il a été aussi vice-président du Syndicat d’initiative, c’est un poste qu’il aimait bien, le président étant Maître Boutisseau.

L’Union des Commerçants a été puissante et dynamique, avec plus de 120 commerçants et artisans. Elle organisait des événements pour Noël, la Saint- Valentin, …, bals, tombolas. Les commerçants distribuaient des tickets en fonction du montant des achats. Une fois, il y a eu en lot, une voiture. Les vitrines étaient toujours attrayantes et pour les fêtes, elles brillaient de mille éclats. Pour preuve, sur le site « Tu sais que tu viens de Triel », on peut lire, en juillet 2017, ce témoignage de Nicole Jusserand : Mr Roux avait un petit téléphérique dans sa vitrine de Noël. Quel enchantement pour les enfants que nous étions.

Il y avait, à l’époque, beaucoup de belles boutiques décorées. Un ravissement de faire le tour de Triel tous les soirs à la tombée de la nuit .Magique !!!

Pour le magasin, c’est mon mari qui faisait les étalages. Il avait beaucoup de goût.

Triel était une ville attirante, une référence pour les alentours.

J’ai arrêté mon activité en 1991, à 63 ans. Le centre Champion avait ouvert ses portes en 1990, mon chiffre d’affaires ne s’en était pas ressenti mais il fallait bien que je prenne un jour ma retraite. J’ai liquidé tout mon stock et ai vendu à un antiquaire les meubles de la boutique. Les éléments ont été démontés et numérotés pour être réinstallés dans un local à Paris. Danièle Baret, puis maintenant Benjamin Lecoeur ont repris la boutique pour en faire un salon de coiffure.

De nos jours, donc en 2017, il y a encore des personnes dans Triel[2] qui disent avoir acheté leur trousseau chez moi et qu’elles s’en servent encore. Ça fait chaud au cœur.

[1] Le terme cardage vient du latin « carduus » qui signifie chardon. Les fleurs séchées de chardon étaient utilisées autrefois pour cette opération

[2] Témoignages sur le site « Tu sais que tu viens de Triel » en juillet 2017, de Nicole Jusserand : Ma couette vient de chez vos parents, achetée peu avant la fermeture du magasin et de Michelle Sauvage : Oui moi j'y ai acheté mon trousseau et il est encore en vie si je peux dire.

Ces propos s’adressent à Jean François Delor.